ФЕОДОСИЯ

И КОКТЕБЕЛЬ

олрь

16 августа, во второй половине дня трое мужчин приезжают в Феодосию и проводят там два дня на берегу моря в саду (сейчас Ольгинская улица, 5), принадлежащему Семёну Николаевичу Броневскому (1763−1830). Семён Николаевич начал службу ещё при Екатерине, много ездил, бывал за границей, масон, близкий знакомый Михаила Сперанского, опального в те годы сподвижника молодого Александра I, состоявший с ним в постоянной переписке философско-мистического содержания. Броневской в 1810—1816 годах служил феодосийским градоначальником и слыл большим знатоком Крыма. Одно из главных его детищ — хранилище древних памятников Тавриды — Музеум. Открыт в 1811 году, создатель не мог не показать его генералу Раевскому и его спутникам. Размещался в здании бывшей мечети и хранил остатки феодосийских древностей: старинные монеты, обломки плит с надписями, черепки и глиняные горшки, пролежавшим в земле тысячелетия. Дело Броневского оценили потомки. Созданный им музей существует и доныне. В 1871 году благодаря заботам художника Ивана Айвазовского переехал в специально построенное для него здание. Сейчас Музеум — Городской краеведческий музей.

В Феодосии сын генерала — Николай Николаевич Раевский-младший разболелся, он повредил в Керчи ногу. А вот его товарищ, полный сил и здоровья, с утра до ночи исследует город. С мечтой об античности приходится попрощаться: от легендарной Феодосии не осталось ничего, но название Кафа в записях поэта говорит о том, что Александр заинтересовался средневековой историей.

В Феодосии сын генерала — Николай Николаевич Раевский-младший разболелся, он повредил в Керчи ногу. А вот его товарищ, полный сил и здоровья, с утра до ночи исследует город. С мечтой об античности приходится попрощаться: от легендарной Феодосии не осталось ничего, но название Кафа в записях поэта говорит о том, что Александр заинтересовался средневековой историей.

Новая Феодосия немногим отличается от «Новой Керчи» — четыре тысячи жителей, всего несколько улиц. Александр Грибоедов, оказавшийся в городе через пять лет после Пушкина, отмечает «чудную смесь вековых стен прежней Кафы и наших — однодневных мазанок». Но Феодосия — главный крымский порт, объявленный в конце XVIII века «портофранко», портом беспошлинной торговли, что даёт ему преимущество и возможность развиваться быстрее, чем соседние города.

Что обнаруживает в своих скитаниях Пушкин?

В Карантинной слободке сохраняется античных времен кладбище, на котором находят предметы, принадлежавшие жителям греческих колоний.

Под стенами Генуэзской крепости стоят четыре древних христианских храма с остатками реликвий времен утверждения христианства, построенные в средние века: три армянских и один греческий. Все они очень малы, архитектура их проста и сурова и напоминает подобные строения в Армении, где часты землетрясения.

Что обнаруживает в своих скитаниях Пушкин?

В Карантинной слободке сохраняется античных времен кладбище, на котором находят предметы, принадлежавшие жителям греческих колоний.

Под стенами Генуэзской крепости стоят четыре древних христианских храма с остатками реликвий времен утверждения христианства, построенные в средние века: три армянских и один греческий. Все они очень малы, архитектура их проста и сурова и напоминает подобные строения в Армении, где часты землетрясения.

Дом Броневского

Фотография взята на сайте газеты «Московский Комсомолец. Крым» https://crimea.mk.ru/

Генуэзская крепость с мощными стенами и башнями, надежно прикрывавшая город от набегов из степей, — свидетельство его нового расцвета в XIII веке. Тогда силами и стараниями генуэзцев возродилась из пепла греческой Феодосии могучая Кафа. И за её стенами появились дворцы, храмы, порт, водопровод, фонтаны.

Церковь Сергия, построенная в XI веке, находится в сквере на Морской улице, в её ограде похоронен Иван Айвазовский. Она отличается от других храмов большими размерами, имеет большие окна, широкие двери, по фасаду разбросаны резные мраморные камни, придающие ей живописность и оживляющие кладку. Ныне в ней находится собрание памятников древней архитектуры.

Мусульманские мечети, зачастую переделанные из старых церквей и храмов, бани — свидетельства турецкого владычества. Турки не разрушают город, они называют прежнюю Кафу Кучук-Стамбул (Малый Стамбул) и превращают в свою малую столицу. Огромную мечеть с десятью куполами, крытыми свинцом, с мраморным полом и колоннами, Пушкин видит, её разбирают лишь в 1834 году. До того же года поражают воображение путешественников турецкие огромные бани с семнадцатью куполами. Одна из турецких мечетей, построенная в 1623 году, сохраняется в городе до сих пор.

Церковь Сергия, построенная в XI веке, находится в сквере на Морской улице, в её ограде похоронен Иван Айвазовский. Она отличается от других храмов большими размерами, имеет большие окна, широкие двери, по фасаду разбросаны резные мраморные камни, придающие ей живописность и оживляющие кладку. Ныне в ней находится собрание памятников древней архитектуры.

Мусульманские мечети, зачастую переделанные из старых церквей и храмов, бани — свидетельства турецкого владычества. Турки не разрушают город, они называют прежнюю Кафу Кучук-Стамбул (Малый Стамбул) и превращают в свою малую столицу. Огромную мечеть с десятью куполами, крытыми свинцом, с мраморным полом и колоннами, Пушкин видит, её разбирают лишь в 1834 году. До того же года поражают воображение путешественников турецкие огромные бани с семнадцатью куполами. Одна из турецких мечетей, построенная в 1623 году, сохраняется в городе до сих пор.

Генуэзская крепость Кафа

Фотография взята с сайта отзывов о городах и достопримечательностях https://proehal.ru/

Музеум

Фотография взята на Яндекс Картах.

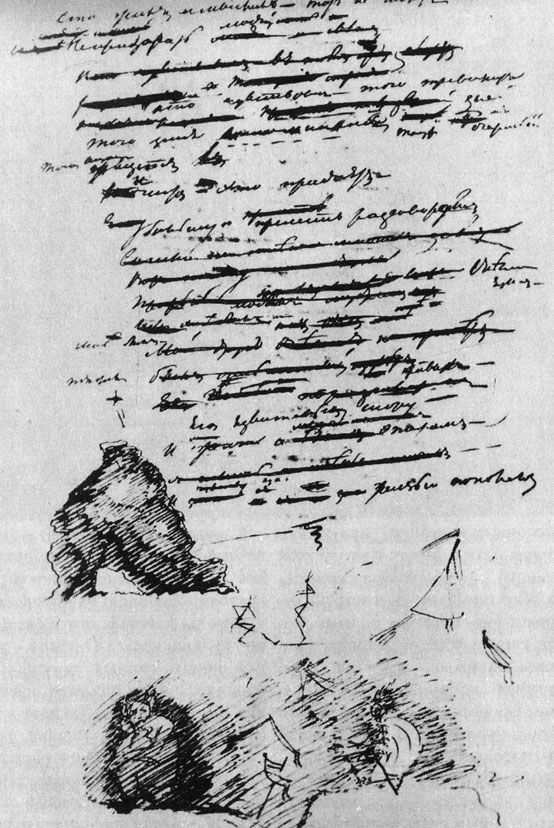

Рисунок «Золотых ворот» на черновиках первой главы романа «Евгений Онегин» в 1823 году указывает, что Пушкин совершает в эти дни дальнюю прогулку — на застывший вулкан Карадаг и видит эту скалу не с моря, как считали многие исследователи, а с суши. «Бесовские» рисунки вокруг скалы в виде ворот показывают, что она связалась в сознании поэта с «бесовской» темой. Нынешнее название скалы связанно с развитием курорта в советское время, а её исконное название, живущее в легендах этих мест с глубокой древности, — «Чёртовы ворота» (или Шайтан-Капу по-татарски) — основано на поверье о том, что среди скал и ущелий Карадага находится вход в ад. Легендой с гостями поделился Броневской — и Пушкин 17 августа немедленно отправился за восемнадцать вёрст «дорогой Данте».

Рисунки Пушкина в черновиках романа «Евгений Онегин»

Фотография взята из каталога Фото-бесплатно

Карадаг (Черная гора) — единственный в Крыму настоящий вулкан, на котором видны следы лавовых потоков, остатки вулканического пепла, жилы глубинных горных пород, обнажившиеся в результате извержения. Склоны горы образуют у моря отвесные обрывы, ущелья, глубокие колодцы. Здесь нет растительности, только отдельные деревца как-то цепляются корнями за голые, выжженные солнцем откосы. Карадагские ворота темной тенью выделяются на светлой глади моря, а чтобы попасть к ним, надо пройти Чертов камень, Чертов палец, скалу Шайтан. Легенда четко запечатлелась в местных преданиях.

Кроме того, Карадаг как бы разделяет Крым надвое. Он центр, по одну сторону его простираются степные пространства Киммерии с дикой растительностью, пустые, выжженные солнцем, по другую — голубые дали Крымских гор, скалистые берега моря, зеленые долины — самая живописная часть Тавриды.

Но если о поездке на Карадаг сохранилось одно свидетельство — рисунок скалы, то ни о каких других путешествиях поэта свидетельств нет, хотя вполне досягаемым был и Старый Крым — бывший древний Солхат, превращенный в первую столицу Крымского ханства, а неподалеку от него — огромный курган, насыпанный над могилой хана Мамая, убитого генуэзцами…

Кроме того, Карадаг как бы разделяет Крым надвое. Он центр, по одну сторону его простираются степные пространства Киммерии с дикой растительностью, пустые, выжженные солнцем, по другую — голубые дали Крымских гор, скалистые берега моря, зеленые долины — самая живописная часть Тавриды.

Но если о поездке на Карадаг сохранилось одно свидетельство — рисунок скалы, то ни о каких других путешествиях поэта свидетельств нет, хотя вполне досягаемым был и Старый Крым — бывший древний Солхат, превращенный в первую столицу Крымского ханства, а неподалеку от него — огромный курган, насыпанный над могилой хана Мамая, убитого генуэзцами…

Из Феодосии Раевские и Пушкин отправляются морем, есть письмо Пушкина к Дельвигу:

«…из Феодосии до самого Гурзуфа ехал я морем».

Военный бриг «Мингрелия», на борту которого состоялось это путешествие, отплыл из Феодосии утром 18 августа, потому что только 17 августа губернатор Тавриды Баранов отправил предписание феодосийскому исправнику «оказывать всякое содействие» генералу Раевскому в его путешествии. В ответ исправник доносил губернатору 20 августа, что «Его Высокопревосходительство изволил отправиться из Феодосии на брандвахте морем до Севастополя».

Фонтан памяти Айвазовского

Греческий ресторан

Фотография из архива автора.

Фотография из архива автора.

Храм Святого Сергия, армянская церковь Сурб Саркис, церковь Айвазовского

Фотография взята у Туристического информационного центра «Феостория» https://feo.travel

Памятник Пушкину в Феодосии

Фотография взята из Википедии.

Памятник Айвазовскому

Фотография из архива автора.

олрь