ГУРЗУФ

олрь

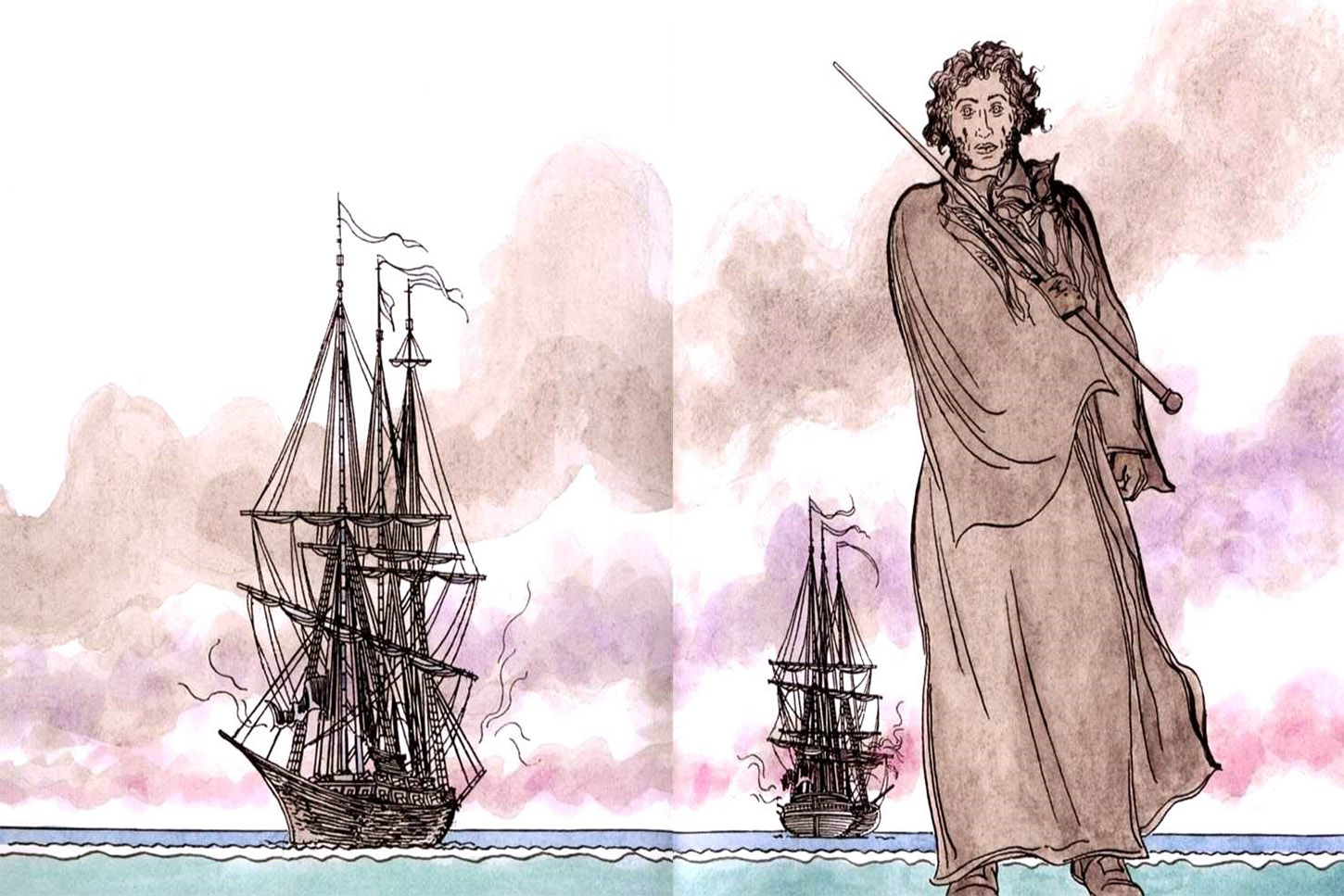

Морское путешествие, длящееся почти сутки, заканчивается на рассвете 19 августа. В письме брату поэт рассказал о том, как оно протекало: «Отсюда [из Феодосии] морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю … Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения…»

Погасло дневное светило;

На море синее вечерний пал туман.

Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Я вижу берег отдаленный,

Земли полуденной волшебные края;

С волненьем и тоской туда

стремлюся я…

Впечатления от Гурзуфа, увиденного на рассвете, и через четыре года сохранили свою яркость, даже воспоминания о нем были радостны: «Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный …»

И почти через десять лет, работая над «Странствиями Онегина», поэт не сдерживает душевных волнений при воспоминании о Тавриде и Гурзуфе:

Прекрасны вы, брега Тавриды,

Когда вас видишь с корабля

При свете утренней Киприды,

Как вас впервой увидел я;

Вы мне предстали в блеске

брачном:

На небе синем и прозрачном

Сияли груды ваших гор,

Долин, деревьев, сел узор

Разостлан был передо мною.

А там, меж хижинок татар…

Какой во мне проснулся жар!

Какой волшебною тоскою

Стеснялась пламенная грудь!

Но, муза! Прошлое забудь.

Три недели живёт поэт в Гурзуфе и после называет их «счастливейшими минутами» своей жизни.

Погасло дневное светило;

На море синее вечерний пал туман.

Шуми, шуми, послушное ветрило,

Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

Я вижу берег отдаленный,

Земли полуденной волшебные края;

С волненьем и тоской туда

стремлюся я…

Впечатления от Гурзуфа, увиденного на рассвете, и через четыре года сохранили свою яркость, даже воспоминания о нем были радостны: «Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный …»

И почти через десять лет, работая над «Странствиями Онегина», поэт не сдерживает душевных волнений при воспоминании о Тавриде и Гурзуфе:

Прекрасны вы, брега Тавриды,

Когда вас видишь с корабля

При свете утренней Киприды,

Как вас впервой увидел я;

Вы мне предстали в блеске

брачном:

На небе синем и прозрачном

Сияли груды ваших гор,

Долин, деревьев, сел узор

Разостлан был передо мною.

А там, меж хижинок татар…

Какой во мне проснулся жар!

Какой волшебною тоскою

Стеснялась пламенная грудь!

Но, муза! Прошлое забудь.

Три недели живёт поэт в Гурзуфе и после называет их «счастливейшими минутами» своей жизни.

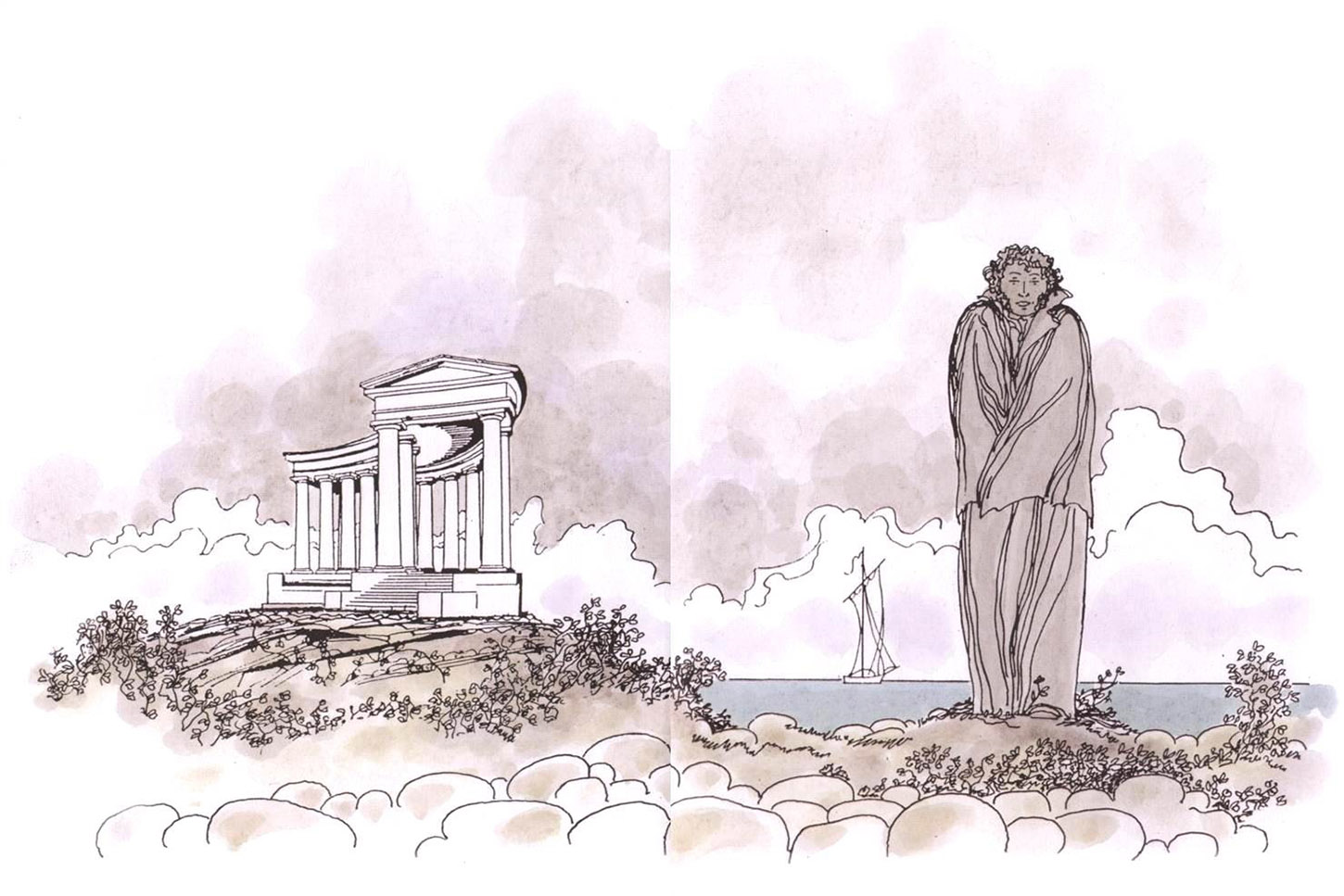

В прекрасной Гурзуфской долине, с запада ограниченной отрогами Яйлы, спускающимися к морю, а с востока Аю-Дагом — горой, уходящей в море, среди яркой зелени стоит на береговом склоне причудливый замок — первое европейское строение на всем Южном побережье со времен завоевания Крыма. Дом Дюка, где сам герцог Арман Эммануэль дю Плесси де Ришелье в бытность губернатором Тавриды никогда не жил, но держал его открытым для всех проезжающих. В доме поэта и генерала с сыном встречают радушно и ласково Софья Андреевна Раевская и старшие её дочери — Екатерина и Елена.

Один из путешествующих — Иван Матвеевич Муравьев-Апостол — оставляет подробное описание дома: «Огромное здание состоит из крылец, переходов с навесом вокруг дома, а внутри из одной галереи, занимающей все строение, исключая четырех небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом и состоит всё помещение, кроме большого кабинета над галереей, под чердаком, в который надобно с трудом пролезть по узкой лестнице».

Один из путешествующих — Иван Матвеевич Муравьев-Апостол — оставляет подробное описание дома: «Огромное здание состоит из крылец, переходов с навесом вокруг дома, а внутри из одной галереи, занимающей все строение, исключая четырех небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом и состоит всё помещение, кроме большого кабинета над галереей, под чердаком, в который надобно с трудом пролезть по узкой лестнице».

Дом герцога Ришелье в Гурзуфе. Современный вид

Фотографии взята на сайте «Записки путешественника» https://bangkokbook.ru/

Дом герцога Ришелье в Гурзуфе. Современный вид

Фотографии взята на сайте «Записки путешественника» https://bangkokbook.ru/

Дом Ришелье стоит и сейчас, но в нём не узнать «замка в каком-то необыкновенном вкусе», поскольку «Воздушный дворец» несколько раз перестраивался Михаилом Семёновичем Воронцовым, ставшим его владельцем с 1822 года. Граф приказал отрыть подвальный этаж и сделать его жилым, изменить планировку второго, убрать бельведер и возвысить фронтон. При следующем владельце — Иване Ивановиче Фундуклее, превратившем Гурзуф в образцовое имение, уничтожена была мансарда под крышей, застеклена галерея второго этажа. Перестраивается дом и в более позднее время. Сейчас этот единственный на берегу Крыма памятник пребывания Пушкина мало доступен для обозрения: он находится в глубине территории санатория, в нем работал долго лечебно-физкультурный кабинет.

В мансарде, в большом кабинете под крышей, живут все барышни Раевские и с ними гувернантка, а Пушкин и Николай Раевский — в одной из маленьких комнат единственного тогда жилого этажа. О занятиях поэта в Гурзуфе известно мало. По отрывочным воспоминаниям Раевских можно представить литературные разговоры, чтение — поэт перечитывал Вольтера, «добытого в какой-то старинной библиотеке», читает с Раевским-младшим Байрона и Андрея Шенье, продолжает заниматься английским языком, обращаясь при трудных словах «к барышням — наверх».

Сам поэт пишет брату: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzarone. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание в Юрзуфе оставило у меня в памяти».

На старинных изображениях Гурзуфа видно, что возле дома Ришелье росло несколько кипарисов, все тогда достаточно молодые и невысокие. Сегодня это огромные деревья, каждому около двухсот лет, но которое из них «пушкинский кипарис» — установить не возможно. А «Пушкинский платан» посажен в конце 1830-х годов и с именем поэта связан лишь легендарно.

Кто видел край, где роскошью

природы

Оживлены дубравы и луга,

Где весело шумят и блещут воды

И мирные ласкают берега,

Где на холмы под лавровые своды

Не смеют лечь угрюмые снега?

Скажите мне: кто видел край

прелестный,

Где я любил, изгнанник неизвестный?

В мансарде, в большом кабинете под крышей, живут все барышни Раевские и с ними гувернантка, а Пушкин и Николай Раевский — в одной из маленьких комнат единственного тогда жилого этажа. О занятиях поэта в Гурзуфе известно мало. По отрывочным воспоминаниям Раевских можно представить литературные разговоры, чтение — поэт перечитывал Вольтера, «добытого в какой-то старинной библиотеке», читает с Раевским-младшим Байрона и Андрея Шенье, продолжает заниматься английским языком, обращаясь при трудных словах «к барышням — наверх».

Сам поэт пишет брату: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzarone. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание в Юрзуфе оставило у меня в памяти».

На старинных изображениях Гурзуфа видно, что возле дома Ришелье росло несколько кипарисов, все тогда достаточно молодые и невысокие. Сегодня это огромные деревья, каждому около двухсот лет, но которое из них «пушкинский кипарис» — установить не возможно. А «Пушкинский платан» посажен в конце 1830-х годов и с именем поэта связан лишь легендарно.

Кто видел край, где роскошью

природы

Оживлены дубравы и луга,

Где весело шумят и блещут воды

И мирные ласкают берега,

Где на холмы под лавровые своды

Не смеют лечь угрюмые снега?

Скажите мне: кто видел край

прелестный,

Где я любил, изгнанник неизвестный?

Это описание в «Отрывке» не похоже ни на радостный пассаж о Гурзуфе в письме брату, ни тем более на признания, вырывавшиеся у поэта в стихах «крымского цикла». Пушкинские произведения начала 1820-х годов рисуют сложный образ молодого «изгнанника», покинувшего «туманные» берега Петербурга после горьких и тяжелых разочарований, обманутого в самых лучших ожиданиях и надеждах, которого излечила от душевного недуга Таврида.

Дни, проведенные здесь, ознаменованы душевным успокоением; тоска, обида, внутреннее беспокойство, владевшие Пушкиным с самого Петербурга, сменились равновесием и воодушевлением. Проснулось желание творить, и на страницах рукописей появилась новая помета — «Юрзуф» — как знак творческого обновления и возрождения.

Через год в прозаической программе поэмы «Таврида» поэт отразит тот целительный переворот, что совершился в нем в Гурзуфе: «Страсти мои утихают, тишина царит в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает, — любовь, одушевление...»

Ты вновь со мною, наслажденье;

В душе утихло мрачных дум

Однообразное волненье!

Воскресли чувства, ясен ум.

Какой-то негой неизвестной,

Какой-то грустью полон я;

Одушевленные поля,

Холмы Тавриды, край прелестный, —

Я снова посещаю вас...

Пью томно воздух сладострастья,

Как будто слышу близкий глас

Давно затерянного счастья.

Поэма была почти целиком уничтожена автором, а то, что сохранилось в черновиках, стало известно лишь много лет спустя после его гибели.

Дни, проведенные здесь, ознаменованы душевным успокоением; тоска, обида, внутреннее беспокойство, владевшие Пушкиным с самого Петербурга, сменились равновесием и воодушевлением. Проснулось желание творить, и на страницах рукописей появилась новая помета — «Юрзуф» — как знак творческого обновления и возрождения.

Через год в прозаической программе поэмы «Таврида» поэт отразит тот целительный переворот, что совершился в нем в Гурзуфе: «Страсти мои утихают, тишина царит в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает, — любовь, одушевление...»

Ты вновь со мною, наслажденье;

В душе утихло мрачных дум

Однообразное волненье!

Воскресли чувства, ясен ум.

Какой-то негой неизвестной,

Какой-то грустью полон я;

Одушевленные поля,

Холмы Тавриды, край прелестный, —

Я снова посещаю вас...

Пью томно воздух сладострастья,

Как будто слышу близкий глас

Давно затерянного счастья.

Поэма была почти целиком уничтожена автором, а то, что сохранилось в черновиках, стало известно лишь много лет спустя после его гибели.

Иван Айвазовский «А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал» 1880 г.

Иван Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря» 1868 г.

Иван Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря» 1886 г.

Иван Айвазовский «А. С. Пушкин и Раевские в Гурзуфе» 1887 г.

Памятник Пушкину в Гурзуфе. Фотография взята из Википедии.

Дымка таинственности окутывает и круг общения поэта в эти недели. По документам известно только о Раевских. Поэт отдал дань благодарности и любви всему этому замечательному семейству. В письме брату читаем: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества... Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная... друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

Биографы только предполагают ещё два семейства. Первое — Андрея Михайловича Бороздина, бывшего таврического губернатора. Его жена, Софья Львовна (урожденная Давыдова), была единоутробной сестрой генерала Раевского. Дача Бороздиных находилась в Кучук-Ламбате (ныне территория санатория «Утес»), примерно в пятнадцати верстах от Гурзуфа к востоку от Аю-Дага. Дом Бороздиных не сохранился.

Дача стояла на западной покатой стороне древнего мыса Плака, почти на берегу моря. Бывший там в 1815 году капитан-лейтенант Черноморского флота Владимир Богданович Броневский пишет: «Наружность дома проста, внутреннее расположение удобно и покойно. Я много видел подобных домов в Италии... у фасада, обращенного к морю, пристроена круглая стеклянная галерея, покрытая куполом; тут мы пили чай и наслаждались... вид с балкона противоположной стороны на горы - очарователен...» Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, посетивший это место через несколько недель после Пушкина, оставляет своё описание: «Его дом здесь, не совсем ещё устроенный, стоит на прекраснейшем месте, над круглою, небольшою бухтою, которая как будто нарочно тут выкопана, чтобы дать жилищу сему картинный вид». Кучук-Ламбат называли самым живописным местом среди лежащих к востоку от Никиты.

Есть воспоминания К. К. Данзаса, позволяющие предположить, что поэт довольно коротко был знаком с обитателями дома и бывал там. А одна из дочерей Бороздина могла послужить поводом к созданию стихотворения «Нереида».

Среди зеленых волн, лобзающих

Тавриду,

На утренней заре я видел Нереиду.

Сокрытый меж дерев, едва я смел

дохнуть:

Над ясной влагою – полубогиня

грудь

Младую, белую, как лебедь,

воздымала

И пену из власов струею

выжимала.

Биографы только предполагают ещё два семейства. Первое — Андрея Михайловича Бороздина, бывшего таврического губернатора. Его жена, Софья Львовна (урожденная Давыдова), была единоутробной сестрой генерала Раевского. Дача Бороздиных находилась в Кучук-Ламбате (ныне территория санатория «Утес»), примерно в пятнадцати верстах от Гурзуфа к востоку от Аю-Дага. Дом Бороздиных не сохранился.

Дача стояла на западной покатой стороне древнего мыса Плака, почти на берегу моря. Бывший там в 1815 году капитан-лейтенант Черноморского флота Владимир Богданович Броневский пишет: «Наружность дома проста, внутреннее расположение удобно и покойно. Я много видел подобных домов в Италии... у фасада, обращенного к морю, пристроена круглая стеклянная галерея, покрытая куполом; тут мы пили чай и наслаждались... вид с балкона противоположной стороны на горы - очарователен...» Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, посетивший это место через несколько недель после Пушкина, оставляет своё описание: «Его дом здесь, не совсем ещё устроенный, стоит на прекраснейшем месте, над круглою, небольшою бухтою, которая как будто нарочно тут выкопана, чтобы дать жилищу сему картинный вид». Кучук-Ламбат называли самым живописным местом среди лежащих к востоку от Никиты.

Есть воспоминания К. К. Данзаса, позволяющие предположить, что поэт довольно коротко был знаком с обитателями дома и бывал там. А одна из дочерей Бороздина могла послужить поводом к созданию стихотворения «Нереида».

Среди зеленых волн, лобзающих

Тавриду,

На утренней заре я видел Нереиду.

Сокрытый меж дерев, едва я смел

дохнуть:

Над ясной влагою – полубогиня

грудь

Младую, белую, как лебедь,

воздымала

И пену из власов струею

выжимала.

Второе гурзуфское знакомство — брат крестницы генерала Раевского, ехавшей с ними до Крыма, Александр Иванович Крым-Гирей, живший в своем имении Суук-Су в полутора километрах от дома Ришелье (дом не сохранился). Скорее всего и Анна Ивановна, приехав в Гурзуф, поселилась у брата. Это был человек очень примечательный: крымский татарин, выросший и воспитанный в Англии, он был и миссионером, и просветителем среди местных жителей. Хорошо знал Крым, впоследствии многое сделал для того, чтобы начались раскопки древнего города Неаполя-Скифского возле Симферополя. Можно предположить, что между близкими соседями, почти родственниками, существовали достаточно оживленные отношения. Упоминаемые Пушкиным в «Бахчисарайском фонтане» кавалькады всадников — воспоминания биографические: обитатели дома Ришелье не один раз отправлялись осматривать живописные окрестности Гурзуфа, а их ближайшие соседи (из Суук-Су) могли быть лучшими и осведомленными проводниками.

Что же касается непосредственно Гурзуфа, то лучшим для нас путеводителем по нему станут стихи Пушкина. Исследователи много спорили, где находится речка Салгир, не раз упоминаемая Пушкиным:

О, скоро вас увижу вновь,

Брега веселые Салгира!

Приду на склон приморских гор

Воспоминаний тайных полный,

И вновь таврические волны

Обрадуют мой жадный взор.

Что же касается непосредственно Гурзуфа, то лучшим для нас путеводителем по нему станут стихи Пушкина. Исследователи много спорили, где находится речка Салгир, не раз упоминаемая Пушкиным:

О, скоро вас увижу вновь,

Брега веселые Салгира!

Приду на склон приморских гор

Воспоминаний тайных полный,

И вновь таврические волны

Обрадуют мой жадный взор.

Иван Айвазовский «А.С. Пушкин и Мария Раевская в Гурзуфе» 1887 г.

Река текла в двух верстах от Гурзуфа, между имением Суук-Су и Аю-Дагом, она обозначена на старинных картах и планах, а название на местном наречии означало просто — «Речка»… Либо поэт называет так речку Аунду или Сюнарпутан, протекающие через Гурзуф.

Часто поэт вспоминает древние развалины:

Когда луна сияет над заливом,

Пойду бродить на берегу морском

И созерцать в забвеньи горделивом

Развалины, поникшие челом…

И волны бьют вкруг валов обгорелых,

Вкруг ветхих стен и башен опустелых.

Часто поэт вспоминает древние развалины:

Когда луна сияет над заливом,

Пойду бродить на берегу морском

И созерцать в забвеньи горделивом

Развалины, поникшие челом…

И волны бьют вкруг валов обгорелых,

Вкруг ветхих стен и башен опустелых.

В стихах речь идет о развалинах старинной генуэзской крепости Горзувита (на территории пионерлагеря «Артек»), возвышающейся над селением на высокой скале. В то время ещё существовали башни, одна из них — восточная — сохранялась полностью, западная представляла собой руины. Две башни соединялись высокой полуразрушенной стеной, так что можно было представить себе и размеры, и общий план сооружения. Крепость построена в VI веке нашей эры по приказу императора Юстиниана, позднее она служила и генуэзцам, и туркам, которые укрепляли рушившиеся стены новой кладкой. Остатки крепости хорошо видны отовсюду, так как скала господствует над местностью.

Генуэзская крепость на скале Горзувит, скала Шаляпина

Фотография взята на портале спорта и туризма https://sportishka.com

Генуэзская крепость — не единственные развалины в округе, которые видел Пушкин. Выше Гурзуфа, примерно в пяти верстах, находилось селение Кизил-Таш (ныне Краснокаменка). Название произошло от громадного камня известняково-мраморных пород рыже-красного цвета. На вершине его сохранялись остатки ещё одной генуэзской крепости, описанной Петром Ивановичем Кеппеном в его «Крымском сборнике» и носившей имя «Биюк-Кастель», до конца XIX века руины были заметны.

Поэт бывал на горе Аю-Даг (в то время она называлась «Святой горой», так переводится её древнее название «Айя», а новое название «Медведь-гора» — Аю-Даг — образовалось из прежнего «Айя»).

В горах дорогою прибрежной

Привычный конь его бежит,

И зеленеющая влага

Пред ним и блещет и шумит

Вокруг утесов Аю-Дага.

На северной оконечности «Медведя» до сих пор сохраняются остатки «таврской» стены, сложенной из огромных камней без скрепляющего состава, что свидетельствует о её древности. В те времена ещё можно было видеть развалины древней церкви на голове «Медведя», а на вершине — остатки обширного древнего укрепления, принадлежавшего некогда цветущему торговому городу Парфениону.

Поэт бывал на горе Аю-Даг (в то время она называлась «Святой горой», так переводится её древнее название «Айя», а новое название «Медведь-гора» — Аю-Даг — образовалось из прежнего «Айя»).

В горах дорогою прибрежной

Привычный конь его бежит,

И зеленеющая влага

Пред ним и блещет и шумит

Вокруг утесов Аю-Дага.

На северной оконечности «Медведя» до сих пор сохраняются остатки «таврской» стены, сложенной из огромных камней без скрепляющего состава, что свидетельствует о её древности. В те времена ещё можно было видеть развалины древней церкви на голове «Медведя», а на вершине — остатки обширного древнего укрепления, принадлежавшего некогда цветущему торговому городу Парфениону.

Пушкин вряд ли пропустил такое достопримечательное место, как Партенит (ныне Фрунзенское) — селение на месте древнего города у восточного склона Аю-Дага. Его считали когда-то столицей амазонок, с горой и городом древние связывали легенду о храме Девы — богини, хранительнице Тавриды. О более близком, греческом прошлом этого места напоминали развалины византийской базилики, заросшие травой. В Партените рос огромный тысячелетний орех, считавшийся священным деревом, под ним стремились побывать все приезжающие на Южный берег Крыма.

На загадочном портрете работы польского художника Валентия Ваньковича поэт изображен сидящим под каким-то огромным деревом у фонтана. Возможно, Ванькович не только Мицкевича, но и Пушкина изобразил в Крыму, ведь портреты обоих поэтов воспринимались современниками как «парные»? Одного в романтических скалах Аю-Дага, другого — под легендарным ореховым деревом, росшим в Партените?

На загадочном портрете работы польского художника Валентия Ваньковича поэт изображен сидящим под каким-то огромным деревом у фонтана. Возможно, Ванькович не только Мицкевича, но и Пушкина изобразил в Крыму, ведь портреты обоих поэтов воспринимались современниками как «парные»? Одного в романтических скалах Аю-Дага, другого — под легендарным ореховым деревом, росшим в Партените?

Валентий Ванькович «А. С. Пушкин в Гурзуфе» 1827 г.

Памятным местом осталась Оливковая роща на берегу моря, у песчаного пляжа:

Там на брегу, где дремлет лес

священный,

Твое я имя повторял:

Там часто я бродил уединенный

И вдаль глядел… и милой встречи

ждал.

Остатки этой рощи — два десятка оливковых деревьев — находятся на территории Санатория имени А. С. Пушкина возле гурзуфской набережной.

Ещё один мотив мотив крымских стихотворений — пещеры, «приюты скал»:

Отдайте мне мои дубравы,

Мои холмы, приюты скал,

Где я, не понимая славы,

Одной поэзией дышал.

Счастливый край, где блещут воды,

Лаская пышные брега,

И светлой роскошью природы

Озарены холма, луга,

Где скал нахмуренные своды…

Там на брегу, где дремлет лес

священный,

Твое я имя повторял:

Там часто я бродил уединенный

И вдаль глядел… и милой встречи

ждал.

Остатки этой рощи — два десятка оливковых деревьев — находятся на территории Санатория имени А. С. Пушкина возле гурзуфской набережной.

Ещё один мотив мотив крымских стихотворений — пещеры, «приюты скал»:

Отдайте мне мои дубравы,

Мои холмы, приюты скал,

Где я, не понимая славы,

Одной поэзией дышал.

Счастливый край, где блещут воды,

Лаская пышные брега,

И светлой роскошью природы

Озарены холма, луга,

Где скал нахмуренные своды…

Оливковая роща

Фотография взята из каталога https://celes.club

В сегодняшнем Гурзуфе пещер нет, но два места округи привлекают внимание. Первое —"Скала Пушкина" с гротами, вымытыми морской водой. Попасть в них можно только на лодке со стороны моря, так было уже в конце XIX века. Но в пушкинские времена под своды этой скалы вела тропа и с суши. В 1880-е годы очередной владелец имения Суук-Су, на земле которого находилась скала, построил на ней башню-руину, остатки которой видны и сегодня.

Второе — остатки подземного хода, высеченного в скале Горзувита на территории древней крепости. Он служил для отступления, по нему можно было покинуть крепость и, пройдя насквозь всю скалу, через отверстие в южной ее отвесной стене выйти к морю.

Второе — остатки подземного хода, высеченного в скале Горзувита на территории древней крепости. Он служил для отступления, по нему можно было покинуть крепость и, пройдя насквозь всю скалу, через отверстие в южной ее отвесной стене выйти к морю.

Леонид Пастернак «Пушкин на берегу моря» 1896 г.

Иван Айвазовский «А. С. Пушкин на берегу Чёрного моря» 1887 г.

Пишет Пушкин и о гурзуфских фонтанах:

Сей белокаменный фонтан

Стихов узором испещренный

[железный ковшик] [цепью

прикрепленный]

[Кто б ни был ты — пастух

Рыбак иль странник утомленный

Приди и пей].

В Гурзуфе было два фонтана. Один — в центре деревни, второй — выше по дороге, над деревней. На первом висела мраморная доска с надписью. В 1837 году фонтан переделали, доску сменили, но надпись, по свидетельству старожилов, повторяла в общих чертах прежнюю, начинаясь словами: «Путник, остановись и пей из этого фонтана…» Ей соответствуют и слова пушкинского стихотворного наброска. Эти гурзуфские фонтаны были разрушены крымским землетрясением 1927 года и уже не восстанавливались в прежнем виде.

Места меняются, многого мы сейчас не сможем увидеть: ни старого кладбища у крепостных развалин, ни темного можжевелового леса по дороге на Ай-Даниль, ни густых дубрав у подножия холмов, ни старых журчащих фонтанов. Но ощущение сказки не уходит:

Близ ветхих стен один над падшей

урной

Увижу ль я сквозь темные леса

И своды скал, и моря блеск

лазурный,

И ясные как радость небеса.

Сей белокаменный фонтан

Стихов узором испещренный

[железный ковшик] [цепью

прикрепленный]

[Кто б ни был ты — пастух

Рыбак иль странник утомленный

Приди и пей].

В Гурзуфе было два фонтана. Один — в центре деревни, второй — выше по дороге, над деревней. На первом висела мраморная доска с надписью. В 1837 году фонтан переделали, доску сменили, но надпись, по свидетельству старожилов, повторяла в общих чертах прежнюю, начинаясь словами: «Путник, остановись и пей из этого фонтана…» Ей соответствуют и слова пушкинского стихотворного наброска. Эти гурзуфские фонтаны были разрушены крымским землетрясением 1927 года и уже не восстанавливались в прежнем виде.

Места меняются, многого мы сейчас не сможем увидеть: ни старого кладбища у крепостных развалин, ни темного можжевелового леса по дороге на Ай-Даниль, ни густых дубрав у подножия холмов, ни старых журчащих фонтанов. Но ощущение сказки не уходит:

Близ ветхих стен один над падшей

урной

Увижу ль я сквозь темные леса

И своды скал, и моря блеск

лазурный,

И ясные как радость небеса.

«К Морю». Иллюстрации Энгеля Хариевича Насибулина

Двухмачтовый бриг «Дункан» — аналог военного брига «Мингрелия»

Фотография взята с портала «Как просто» https://www.kakprosto.ru/

олрь